最近、街でよく見かけるようになった「モペット」。しかし、モペットの普及が進む一方で、モペットの交通ルールの周知はなかなか進まず、警察による取り締まりが強化されているのが現状です。この記事では、モペットの法的位置づけと現状の課題、“うっかり法令違反”にならないための交通ルールをご紹介します。

2025/02/06 公開

目次

モペットとは

モペットは、ペダルが付いた原動機付自転車を指す言葉です。「motor(モーター)」と「pedal(ペダル)」をかけ合わせ、「モペット」という呼び名で普及しました。 モーターの力のみで走ることもできれば、ペダルをこいで自転車のように走ることもできます。利便性の高さや手軽さから、都市部を中心に普及している乗り物です。

近年、「モペット」と呼ばれるペダル付き原動機付自転車の普及が進む中、モペットの交通ルールの周知・法令遵守が社会で差し迫った課題になっています。

「改正道路交通法の概要等(ペダル付き原動機付自転車に関する規定の整備)について|警察庁」

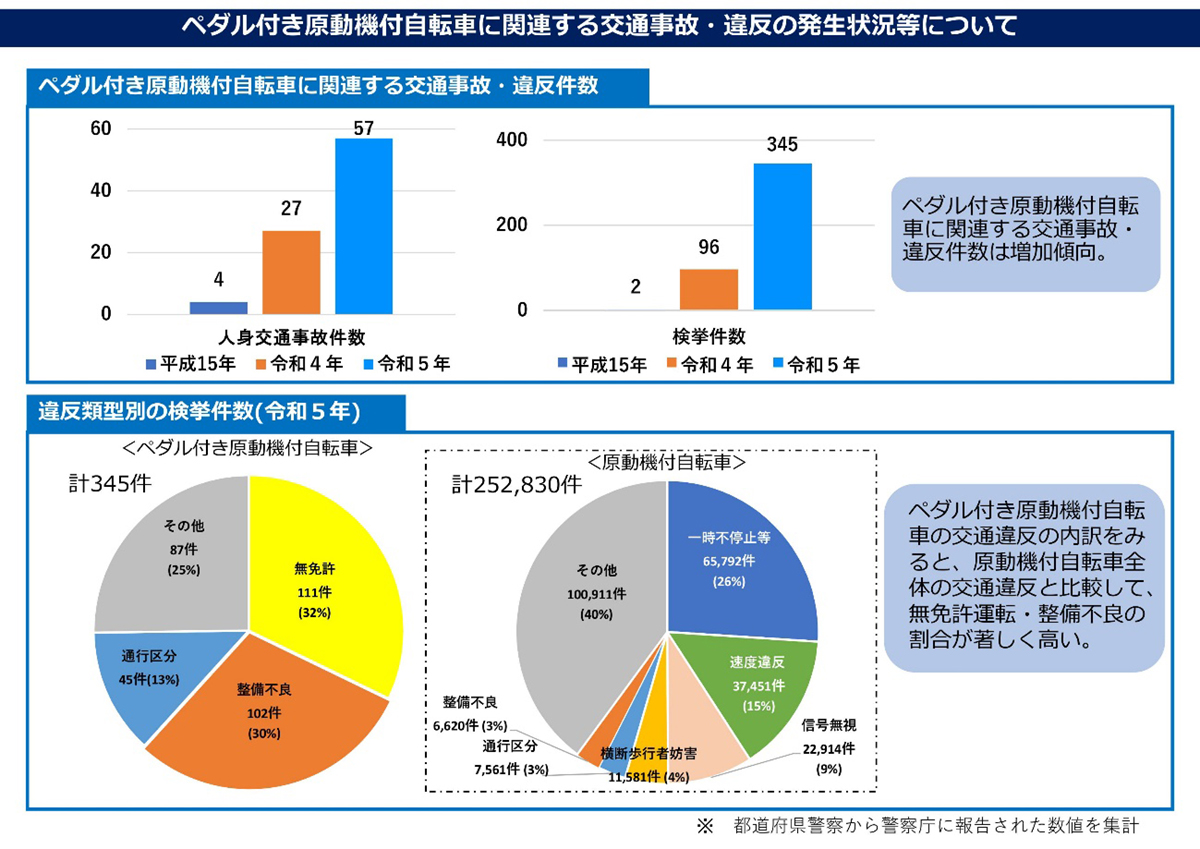

令和6年に発表された警察庁説明資料によると、モペットの人身交通事故件数・検挙件数は増加しております。

また、「違反類型別の検挙件数(令和5年)」のトピックをご覧ください。

原動機付自転車(いわゆる原付のこと)とモペットの検挙内容内訳を比較すると、モペットは「無免許」・「整備不良」・「通行区分」での検挙が大半を占めています。

「整備不良」とは、ライトやサイドミラーの不良、ブレーキ不良等の法令で定められた基準に適合しない状態で、安全運転に悪影響を及ぼすものです。

「通行区分」とは、車両が指定された通行区分を守らずに走行することです。モペットは原付ですから、歩道を走行したり、一方通行を逆走したりすることで交通違反となり、検挙されます。

交通違反は、罰金や反則金が課されます。道路交通法の反則行為と反則金は、警視庁サイトの以下ページに一覧にまとめられていますので、ご確認ください。

このように、モペットによる交通違反の検挙数は増加傾向にあります。モペットの普及に相反してモペットの交通ルールが十分に周知されないままであることが大きな原因ではないでしょうか。

この記事では、モペットの交通ルールや罰則、そして安全に運転するための注意点について詳しく解説します。

ペダル付き原動機付き自転車「モペット」とは何か?

「フル電動自転車」として街中で見かけるようになったモペット。

一見、「電動アシスト付き自転車」によく似ているのですが、モペットは自転車のように見えて“原付”なのです。

モペットは自転車ではない!〈モペットと自転車の違い〉

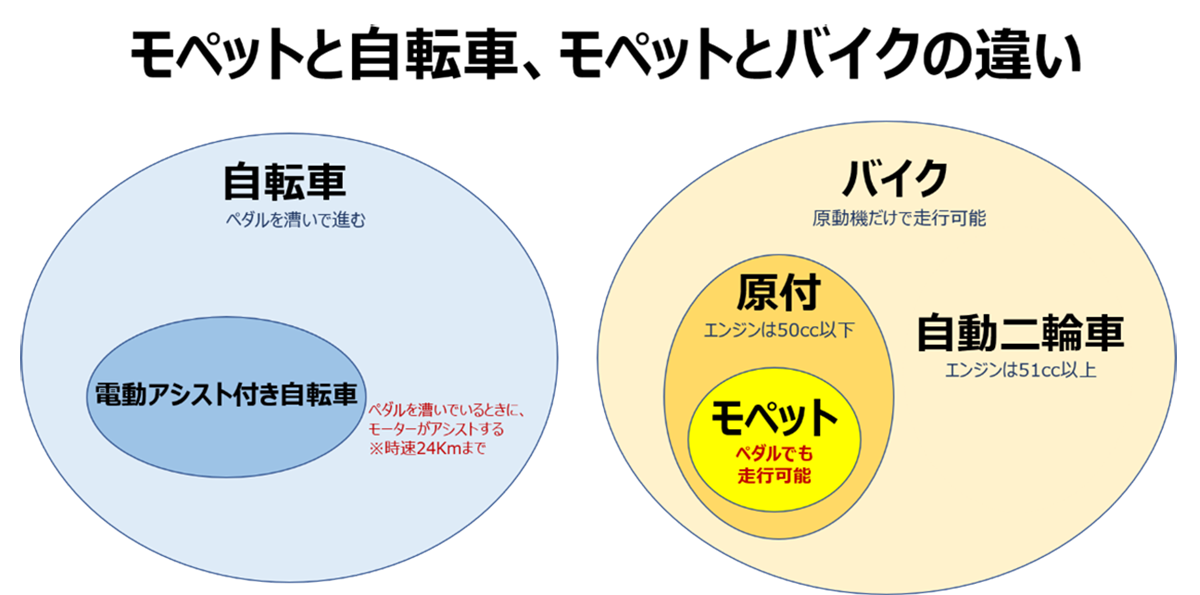

自転車とモペットの主な違いは、モペットがモーターを搭載している点です。

自転車は運転者の足でペダルを漕いで車両を動かすのに対し、モペットはペダルを漕がずとも車両が前進します。つまり、自動的に力を入れずとも走行するか否か、がモペットであるか自転車であるかの違いです。これが、モペットの車両区分は自転車ではなく原付区分になる理由です。

モペットは原付であるため、運転する際は「原付免許」「普通自動車免許」の運転免許が必要であり、ナンバープレートの登録も必要です。

◾️ 「電動アシスト付き自転車」の速度は24km/hまで

電動アシスト付き自転車は運転者がペダルを漕がない限り、前進しません。

また、日本の電動アシスト付き自転車は時速24kmに達すると動力が解除されるようになっています。

海外製のものや改造されたもので時速24km超過をしても動力がアシストされる場合は、違法自転車となり法令違反になります。気をつけてください。

◾️ モペットとバイク(自動二輪車)の違い

最後に、モペットとバイクの違いを説明します。

モペットとバイクの違いは、まず排気量の違いです。バイクの排気量が51cc以上であるのに対し、モペット・原付の排気量は50cc以下です。そして、バイクはその排気量の大きさに応じて小型・中型・大型と種類があります。

排気量はエンジンのサイズを示すものですから、モペットと比べてバイクはパワーが違うことが分かりますね。

バイクを運転する際は、バイクの排気量に合わせて二輪免許が必要です。

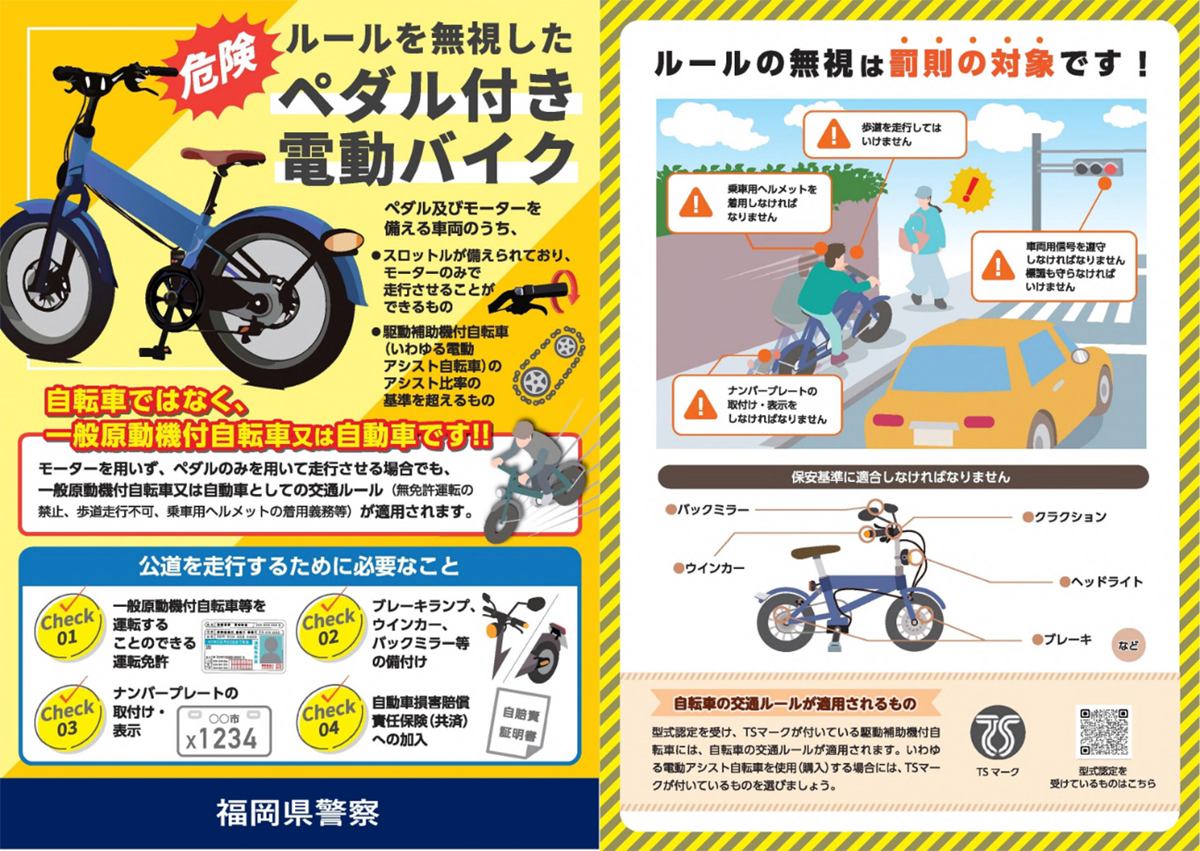

◾️ 日本におけるモペットの法的位置づけ

以上のことから、日本ではモペットは原動機付自転車に分類されます。

法律上、モペットは原付として扱われ、特定の交通ルールに従う必要があります。例えば、ナンバープレートの表示やヘルメットの着用が義務付けられています。

また、モペットは車道を走行しなければならず、原付と同じ交通ルールを守らなければなりません。

うっかり歩道を走行すれば「通行区分違反」となり、検挙されてしまいます。

◾️ モペット運転に必要な免許と登録手続き

モペットを運転する前に必要なこと

- 原動機付自転車の運転免許取得

- 車両のナンバープレート登録

- 自賠責保険または共済の加入

- 保安基準を満たした装置

- 運転する際は、免許証を携帯すること

モペットを運転するには、原動機付自転車の運転免許が必要です。

さらに、モペットを公道で使用するには、登録手続きが必要です。

登録は、車両の所有者が市区町村の役所で行い、ナンバープレートを取得します。登録には、車両の購入証明書や身分証明書が必要です。

◾️ 「整備不良」違反を防ぐために。モペットの点検項目

2023年(令和5年)のモペット走行における検挙のうち、2番目に多かった違反類型が「整備不良」でした。

ブレーキやヘッドライト、バッグミラー等の装置を道路運送車両法の保安基準を満たさない場合は、(歩道車道問わず)走行することができません。

もし違反した場合は、道路交通法第六十二条(整備不良車両の運転の禁止)の規定に違反するため、「3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科され、違反点数が2点課されます。

◾️ モペットは自賠責保険・共済の加入が必須!

モペットを運転する際には、自賠責保険または共済への加入が法律で義務付けられています。自賠責保険は、交通事故の被害者に対する損害賠償を補償するための保険です。加入方法は、損害保険会社や共済組合の支店、またはバイク販売店の代理店で手続きを行います。保険料は地域や車両の区分によって異なりますが、必ず加入し、期限が切れる前に更新することが重要です。

詳しくは以下のサイトをご覧ください。

モペット取り締まりの現状と法律

モペットの取り締まりが強化されている背景を説明します。

前章「ペダル付き原動機付き自転車「モペット」とは何か?」で触れたように、モペットによる事故や違反の増加が見られるためです。特に、無免許運転や整備不良が問題視されており、これに対する法律の整備が進められています。

以上の問題に対する動きの一つとして、令和6年11月1日施行の道路交通法改正で原動機付き自転車(モペット)の車両区分が明文化され、取り締まりも強化されました。

(原動機付自転車の区分を見直します~道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令の制定について~|国土交通省)

▼その他、令和6年の道路交通法改正については、以下記事にもまとめております。

◾️ よくある取り締まり違反とその罰則

モペットに関するよくある取り締まり違反には、無免許運転、整備不良、通行区分違反などがあります。それぞれの罰則は以下になります。

| 違反類型 | 罰則 |

|---|---|

| 無免許運転 |

1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金 |

| 整備不良 |

3ヵ月以下の懲役 または 5万円以下の罰金 |

| 通行区分 |

3ヵ月以下の懲役 または 5万円以下の罰金 |

安全にモペットを運転するための心得

モペットは便利な移動手段ですが、安全に運転するためには特別な注意が必要です。モペットは自転車とは異なり、より高い速度で走行できるため、事故のリスクも高まります。万が一事故を起こした場合も、自転車での事故以上に悲惨な事故につながる乗り物です。

安全運転の心得をしっかりと理解し、実践することで、事故を未然に防ぎましょう。

◾️ 安全運転のための基本ルール

モペットの安全運転には、いくつかの基本ルールがあります。まず、ヘルメットの着用は必須です。頭部を守るための最も基本的な安全対策です。

また、交通標識や信号をしっかりと確認し、遵守することが求められます。特に交差点では、他の車両や歩行者の動きを注意深く観察し、慎重に行動することが重要です。さらに、夜間や悪天候時には視認性を高めるためにライトを点灯し、反射材を使用することも推奨されます。

これらの基本ルールを徹底して守りましょう。

【まとめ】急速に普及するモペット。一人ひとりが法令を守り、安全な交通社会を実現しましょう。

この記事の要約

- モペットの普及に伴い、モペット走行中の事故が増加している。

- モペット走行で検挙された内容では「無免許運転」や「装備不良」等、モペットについての知識不足が招いたものであることが分かり、運転手への交通ルールの徹底が差し迫った課題である。

- モペットは自転車ではなく、原付である旨が「令和6年11月1日施行の改正道交法」で明文化され、周知された。

- 以上の道交法改正を受け、各都道府県警察では、モペット走行の取り締まりを強化している

モペットをはじめ、現在は様々な乗り物が普及し、私たちの生活はより一層便利になりました。

この記事が、モペットを安全に利用するための知識につながりますと幸いです。

シャープ株式会社では、安全な交通社会の大前提である「飲酒運転の根絶」のため、白ナンバー事業者向けのアルコールチェックのクラウド管理サービス『スリーゼロ』を提供しています。

アルコールチェックの業務負担改善をお考えの方は、ぜひお気軽にお問合せください。

アルコールチェック管理サービス

『スリーゼロ』のお問い合わせはこちら

アルコールチェック管理サービス

『スリーゼロ』の資料ダウンロードはこちら