酒気帯び運転で捕まった後、どのような流れで手続きが進むのか気になる方も多いのではないでしょうか。この記事では、初犯の場合の一連の手続きについて詳しく解説します。さらに、酒気帯び運転の実刑判決がその後の人生に及ぼす影響について言及します。

また、企業の安全運転管理者として、従業員が酒気帯び運転で捕まった際の対応手順や、企業に及ぼすリスクについても触れていきます。この記事を通じて、酒気帯び運転の予防策を講じることで、深刻な影響を避けるための一助となることを願っています。

2025/06/24 公開

酒気帯び運転で捕まった初犯の流れを時系列で解説

酒気帯び運転で捕まった後の手続きは、初犯であっても非常に複雑で、人生に大きな影響を与えます。ここでは、初犯の酒気帯び運転で捕まった際の流れを時系列に沿って解説します。

① 警察に捕まった直後の手続きと対応

酒気帯び運転で捕まった直後には、警察によるアルコール検査が実施されます。呼気中のアルコール濃度が基準値を超えると、酒気帯び運転として違反が確定します。※飲酒運転の基準について詳しくは〈こちら〉の記事で説明しています。

その後、警察署での取り調べが始まり、運転の経緯や飲酒量などについて詳細な聞き取りが行われます。この際、冷静に事実を伝えることが非常に重要です。警察での手続きが終わると、一旦自宅に帰されることが多いですが、後日再度呼び出しを受ける可能性があります。

② 酒気帯び運転での勾留期間と取り調べ内容

酒気帯び運転での勾留期間に検察官が勾留の必要性を判断し、場合によってはさらに10日間の勾留が延長されることがあります。取り調べでは、飲酒の状況や運転に至った経緯、反省の意志などが詳しく問われます。(刑事訴訟法 | e-Gov 法令検索)

この際、誠実に応じることが重要であり、弁護士の助言を受けながら対応することが望ましいです。勾留中は精神的に厳しい状況となりますが、冷静さを保ちつつ、正確な情報を伝えることが求められます。

③ 後日の警察の呼び出しの目的と注意点

警察からの後日の呼び出しは、事件の詳細な確認や書類の提出などを主な目的としています。呼び出しに応じない場合、さらなる法的措置が取られる可能性があるため、必ず出頭することが重要です。呼び出し時には、必要な書類や情報を準備しておくことで、手続きがスムーズに進行します。また、呼び出しの際には、再度の取り調べや追加の質問が行われることがあるため、事前に弁護士と相談しておくと安心です。

④ 裁判所からの呼び出し時期はいつ頃になる?

裁判所からの呼び出しは、通常、検察による起訴が決定した後、概ね数週間から数ヶ月後に行われます。この呼び出しの時期は、事件の内容や裁判所のスケジュールによって異なるため、具体的な日程は通知を待つ必要があります。裁判所での手続きでは、酒気帯び運転の事実確認や処分の決定が行われます。呼び出しを受けた際には、指定された日時に必ず出頭し、必要な書類や証拠を準備しておくことが求められます。

従業員が酒気帯び運転で捕まった場合

ここでは、従業員が酒気帯び運転で捕まった場合の企業担当者の対応手順や、企業が直面するリスクについて詳しく解説します。

企業担当者の対応手順

企業が従業員の酒気帯び運転に対処するためには、以下の手順を踏むことが重要です。

- 事実確認

まずは、従業員の酒気帯び運転に関する事実を確認します。逮捕の状況や飲酒の程度を把握し、必要な情報を収集します。 - 社内報告

事実が確認できたら、速やかに社内に報告します。関連部署(法務部門や人事部門)と連携を取り、適切な対応を検討します。 - 対応策の検討

状況に応じて、必要な処分や支援策を決定します。再発防止のための教育やサポート体制を整えることも重要です。

従業員の酒気帯び運転は、企業にとって法律上の問題だけでなく、大きなイメージダウンにもつながるリスクがあります。今の時代、企業の信用はSNSやネットニュースで一気に広まり、たった一人の不祥事が会社全体の評判を落としてしまうこともあります。そうなると、取引先やお客様からの信頼が揺らぎ、ビジネスにも悪影響を及ぼす可能性があります。企業としては、酒気帯び運転を「絶対に許さない」という姿勢を明確にし、日ごろからルールの周知や社員への教育をしっかり行うことが大切です。

企業の酒気帯び運転を防ぐには

企業においては、従業員の酒気帯び運転を防ぐための対策は必要不可欠です。まず、従業員に対する定期的な教育や研修を実施し、酒気帯び運転の危険性や法的な影響について理解を深めてもらうことが大切です。また、アルコールチェックを徹底し、出勤時や業務中にアルコールの影響を受けていないか確認することをおすすめします。

さらに、社内での飲酒に関するルールを明確に定め、従業員が安心して働ける環境を整えることも大切です。

例えば、飲み会後の代行運転費用を会社が負担する制度を導入するなど、従業員が安全に帰宅できるサポート体制を構築することが効果的でしょう。

小さな取り組みを通じて、企業全体で酒気帯び運転を未然に防ぐことができます。従業員の安全を守り、安全な職場環境を実現するために、積極的な対策を講じていきましょう。

関連コラム:【飲み会での飲酒運転を防ぐ具体策!】「ハンドルキーパー運動」とは

まとめ

酒気帯び運転で捕まった場合、その後の人生に多大な影響を及ぼすことが分かりました。初犯であっても、免許取り消しや実刑判決といった厳しい処分が待ち受けていることがあります。

企業の安全運転管理者として、従業員の安全を守るためには、酒気帯び運転をした場合の罰則や、その後の影響を予めしっかりと理解しておくことが重要ですね。

日々のアルコールチェックはしっかり出来ていますか?

企業の安全運転管理者として、従業員による酒気帯び運転を未然に防ぐことは、極めて重要な責務です。

昨今、社会全体で安全運転への意識が高まる中、ひとたび酒気帯び運転が発覚すれば、企業全体の信用に大きな影響を及ぼしかねません。

また、2022年4月以降、白ナンバー車両を使用する事業者にもアルコールチェックの実施が義務化され、安全運転管理への取り組みは全ての企業にとって避けて通れない責務となりました。

特に、安全運転管理者は従業員の酒気帯び運転を未然に防ぐため、毎日のアルコールチェックを確実かつ効率的に行う体制の整備が求められています。

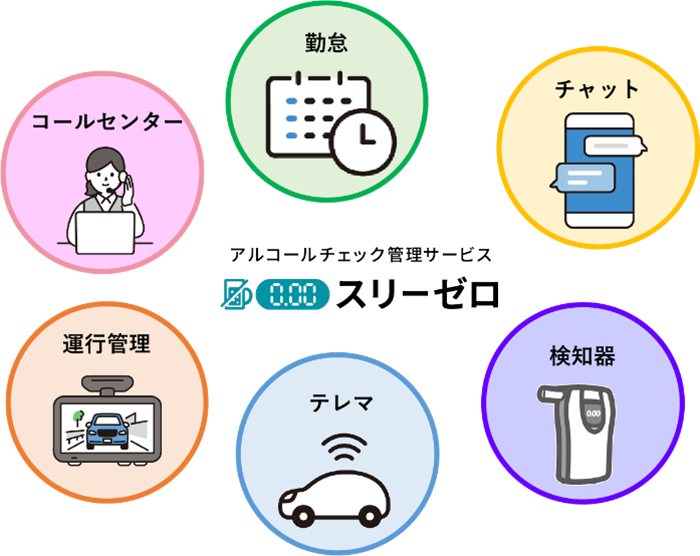

このような背景の中、弊社が提供するアルコールチェック管理サービス『スリーゼロ』は、白ナンバー事業者の法令対応を強力にサポートするツールとして多くの企業に導入されています。

『スリーゼロ」の3つの特長

1.既存の検知器をそのまま活用できる柔軟性

『スリーゼロ」は特定の検知器に縛られず、現在お使いのアルコール検知器がそのまま利用可能です。現場の運用を変えることなく、属人化した業務や管理負担の軽減を実現します。

2.誰が行ってもブレのない記録・承認プロセス

記録と承認が標準化された仕組みにより、誰でもアルコールチェック・管理の対応が可能。ヒューマンエラーの防止と、業務の効率化に貢献します。

3.外部サービスとの連携による運用全体の最適化

点呼代行サービス、ビジネスチャット、勤怠管理ツールなどと連携が可能。アルコールチェックにとどまらず、業務全体のデジタル化と効率化を見据えた導入が可能です。

『スリーゼロ』は、安全運転管理を支えるだけでなく、企業全体のコンプライアンス強化と業務効率化を同時に実現します。

日々のチェックを“確実に・効率的に・柔軟に”行うための仕組みとして、『スリーゼロ』をぜひご活用ください。

詳細については、お気軽にお問い合わせください。