みなさま、お酒を飲んだ後にアルコールが体内から抜ける時間を計算したことはありますか?

お酒を飲んだ翌日に運転される方も中にはいらっしゃることと思います。本コラムでは、アルコールが抜けるまでの時間のビールやハイボール、チューハイを例とした解説や、寝たらお酒は抜けるのか、などについて解説していきます。忘年会シーズンが近づいてきており、今後飲み会が増えていくと思われます。少量のお酒でも飲んだら乗らない、を心がけましょう。

厚生労働省では、2024年9月20日にアルコール依存症の理解を深めるための普及啓発事業として、純アルコール量とアルコール分解時間を把握するためのWebツール(無料)をリリースしました。

飲んだアルコールが抜ける時間をお試しするのも良いかもしれません。

忘年会シーズンが近づいてきており、今後飲み会が増えていくと思われます。少量のお酒でも飲んだら乗らない、を心がけましょう。

2022/11/11 公開

2025/04/17 更新

目次

本コラムでは、アルコールが抜けるまでの時間をビールやハイボール、チューハイを例として解説していきます。

忘年会シーズンが近づいてきており、今後飲み会が増えていくと思われます。なぜ人がお酒で酔ってしまうのか、アルコールが抜ける仕組みなどをしっかりと理解して、少量のお酒でも飲んだら乗らない、を心がけましょう。

1.そもそも人はなぜ酔うの?

それではまず、人がお酒で酔ってしまう仕組みついて解説していきたいと思います。

人がお酒を飲むとお酒に含まれるアルコールによって、血中のアルコール濃度が高くなります。その結果、大脳皮質と呼ばれる理性や判断をつかさどっている部分の活動をコントロールしている、大脳下部の「網様体」が麻痺してしまいます。

この状態が、一般的に「酔う」と言われている状態です。

酔いの段階は大きく以下の4つに分けられています。

- ほろ酔い:気持ちがほぐれる

- 酩酊:足元がふらつく

- 泥酔:酔いつぶれる

- 昏睡→死:何をしても起きない

(特定非営利活動法人ASK https://www.ask.or.jp/article/533 参考)

③の泥酔や④の昏睡状態になってしまうと、命を落としてしまう確率が高くなってしまうので、ご自身のお酒のキャパシティーを把握して、飲みすぎないように注意しましょう。

ほろ酔いの状態や意識がはっきりしている状態で、ご自身では大丈夫と思っていても、アルコールの麻痺効果により、安全運転に必要な情報の処理能力や注意力などが低下し、危険運転を行ってしまったり、ブレーキを踏み遅れたりと様々な要因が交通事故へとつながります。

特に、お酒に強いといわれている人も少量のアルコールで運転時の操作に影響が出ることが各種研究で明らかになっているので、飲んだら乗らない、を心がけてください。

(低濃度のアルコールが運転操作等に与える影響に関する調査研究 https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/insyuunten/kakeiken-kenkyu.pdf 参考)

(アルコールが運転に与える影響の調査研究の概要 https://www.npa.go.jp/koutsuu/kikaku/insyuunten/koutsuuziko-kenkyu.pdf 参考)

2.アルコールが抜ける仕組みは?

次にアルコールが抜ける仕組みについて解説していきます。

お酒に含まれるアルコール(エタノール)は、飲んだ後に消化管より吸収されます。

その後、肝臓内のアルコール脱水素酵素とミクロゾームエタノール酸化系という酵素の働きによってアセトアルデヒドに分解されます。

アセトアルデヒドはアセトアルデヒド脱水素酵素という酵素の働きで酢酸に分解され、酢酸は最終的に筋肉などの肝臓外の組織で水と二酸化炭素に分解されます。

この分解された水と二酸化炭素は尿中もしくは呼気中に排泄されます。

このプロセスは一度で完了するわけではなく、分解できなかったアルコールやアセトアルデヒドは再び体内をめぐって肝臓で分解される過程を繰り返します。

こうして、体内のアルコール濃度が下がって、お酒が抜けていきます。

(厚生労働省 アルコールの吸収と分解 e-ヘルスネット https://kennet.mhlw.go.jp/information/information/alcohol/a-02-002 参考)

3.お酒の種類別のアルコール含有量(ビール、ハイボール、チューハイ比較)

お酒にはさまざまな種類があり、それぞれに含まれるアルコール量や体から抜けるまでの時間も異なります。

ここでは、「アルコールが抜ける時間」をキーワードに、ビール・ハイボール・チューハイなど、よく飲まれるお酒ごとのアルコール度数や含有量を解説します。

◾️ 飲み物ごとのアルコール度数と含有量

-

ビール

一般的なビールのアルコール度数は約5%です。

500mlの缶ビールを1本飲んだ場合、体内に取り込まれるアルコール量は約20gとなります。 -

ハイボール

ハイボールはウイスキーを炭酸で割った飲み物で、アルコール度数は約7%です。

350ml缶で計算すると、約19.6gのアルコールを摂取することになります。 -

チューハイ

チューハイのアルコール度数は4%〜9%と幅広く、350ml缶1本あたりのアルコール量は約11g〜25gです。

フレーバーが豊富で飲みやすい一方、度数が高い商品もあるため注意が必要です。

◾️ アルコールが体から抜けるまでの時間の目安

体に取り込まれたアルコールは、肝臓で分解されていきます。 健康な成人男性の場合、1時間に約4〜5gのアルコールを分解できるとされています。

例えば……

- ビール500ml(約20g)→ 約4〜5時間

- ハイボール350ml(約19.6g)→ 約4〜5時間

- チューハイ350ml(11g〜25g)→ 約2〜6時間

ただし、これはあくまで目安であり、体重、性別、年齢、肝機能の状態によって大きく異なります。

たとえば体重が軽い人や女性は、より時間がかかる場合もあります。(アルコールが抜ける時間に影響を与える主な要素とは)

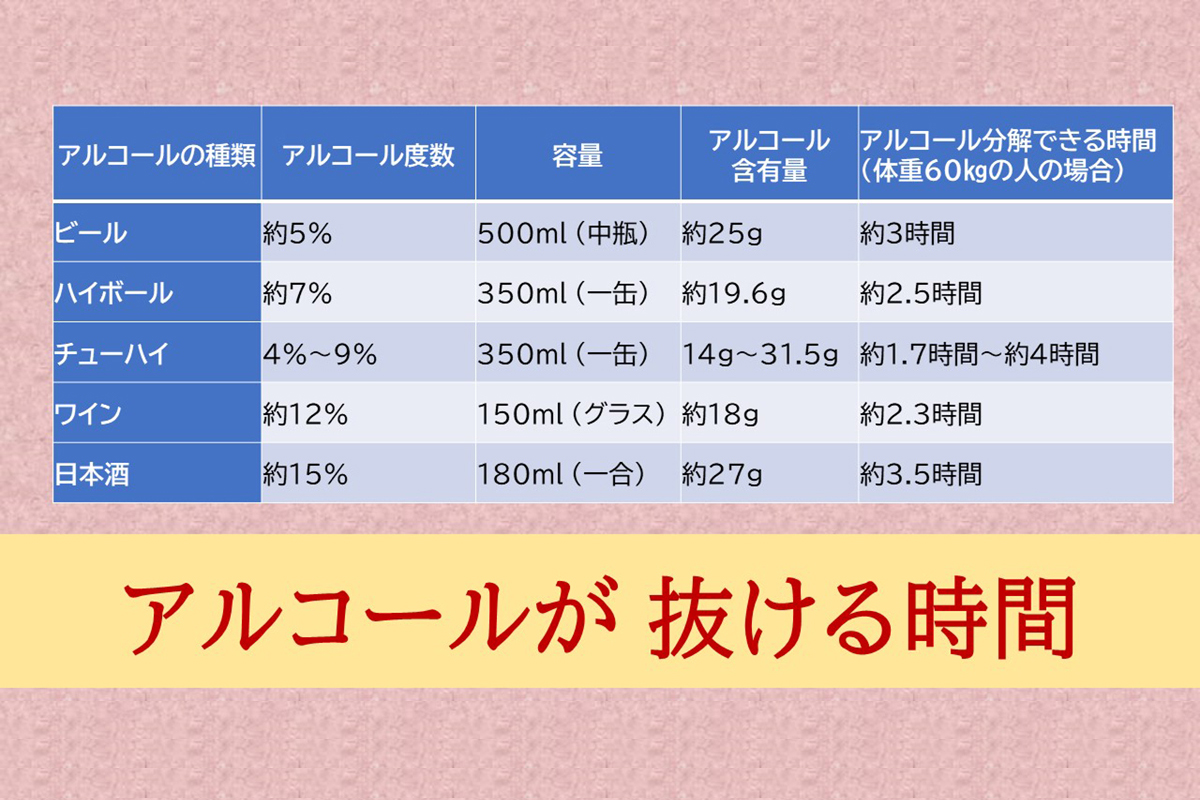

◾️ アルコールの種類別|アルコールが抜けるまでの時間一覧表

| アルコールの種類 | アルコール度数 | 容量 | アルコール含有量 | アルコール分解できる時間 (体重60㎏の人の場合) |

|---|---|---|---|---|

| ビール | 約5% | 500ml | 約25g | 約3時間 |

| ハイボール | 約7% | 350ml | 約19.6g | 約2.5時間 |

| チューハイ | 4%〜9% | 350ml | 14g〜31.5g | 約1.7時間〜約4時間 |

| ワイン | 約12% | 150ml | 約18g | 約2.3時間 |

| 日本酒 | 約15% | 180ml | 約27g | 約3.5時間 |

この表は、アルコールの種類ごとに度数、容量、アルコール含有量、そして体重60㎏の人がアルコールを分解できる時間を示しています。ビール、ハイボール、チューハイに加え、ワインと日本酒の情報を基に作成しました。目安としてご参考ください。

4.アルコールが抜ける時間に影響を与える主な要素とは

アルコールが体内から抜ける時間は、個々の状況によって大きく異なります。

-

年代や性別ごとのアルコール分解速度の差

アルコールの分解速度は、年代や性別によって異なることが知られています。一般的に代謝は若いほど活発と言われていますが、必ずしも全員に当てはまるわけではありません。

また、性別による差も見逃せません。女性は男性に比べて体内の水分量が少ないため、アルコールの濃度が高くなりやすく、分解に時間がかかることがあるのです。 -

体格や体質がアルコール代謝に与える影響

体格や体質もアルコールの代謝に大きな影響を与えます。「体重が重い人は、アルコールが体内で希釈されやすいため、血中アルコール濃度の上昇が緩やかになる傾向があります。一方で、体質によってはアルコールを分解する酵素の働きが弱い人もいます。このような人は、少量のアルコールでも分解に時間がかかるため、飲酒後の行動には特に注意が必要です。 -

その日の体調や食事状況がアルコールの抜ける時間に及ぼす影響

その日の体調や食事状況も、アルコールが抜ける時間に影響を及ぼします。

体調が優れないときは肝臓の働きが弱まり、アルコールの分解に時間がかかることがあります。

また、空腹時に飲酒すると、アルコールの吸収が速まり、分解に時間がかかることがあります。

食事をしっかりと摂った後に飲酒することで、アルコールの吸収が遅くなり、分解がスムーズになることもあります。

5.1時間で抜けるアルコール量の計算方法

それでは、1時間で抜けるアルコール量を3.で挙げたビール、ハイボール、チューハイでそれぞれ計算していきます。

体内でのアルコール処理は体重1kgにつき、1時間で0.1gという速度になっています。

(沖縄県警察 アルコールの与える影響 https://www.police.pref.okinawa.jp/docs/2015030400032/ 参考)

これはあくまで目安で、その方のアルコール分解能力や体調などにも左右されるので注意してください。

体重60kgの人が3. に記載した量のアルコールを摂取したとすると、1時間に抜けるアルコールの量は6gとなるので、分解にかかる時間は下記のようになります。(あくまで目安です)

・各種350mlの場合

ビール:純アルコール量が14gなので、2時間~3時間

ハイボール:純アルコール量が19.6gなので、3時間~4時間

チューハイ:純アルコール量が8.4gなので、1時間~2時間

・各種500mlの場合

ビール:純アルコール量が20gなので、3時間~4時間

ハイボール:純アルコール量が28gなので、4時間~5時間

チューハイ:純アルコール量が12gなので、約2時間

本記事をご覧の皆様は一度の飲酒の機会でどれくらいのお酒を飲まれますか?

ぜひ一度計算してみてください。

ご自身での計算が難しい方は福岡県警が計算ツールを公開しているのでぜひご活用ください。

(福岡県警察 セルフチェック https://www.police.pref.fukuoka.jp/ddzero/check/ 参考)

6.(厚生労働省)アルコールウォッチとは?

厚生労働省では、アルコール依存症の理解を深めるための普及啓発事業として、純アルコール量とアルコール分解時間を把握するためのWebツール「アルコールウォッチ」をリリースしました。飲んだお酒の種類と量を選択することで純アルコール量と分解時間を簡単に把握でき、飲酒や飲酒後の行動の判断のために活用されることを目的に作成されました。

イラストに表示されている飲酒したお酒の種類と量を選択するだけで、純アルコール量とそれが分解されるのに必要な時間の目安が表示されます。

飲酒にあたっては、純アルコール量に着目しながら、自分にあった飲酒量を決めて、健康に配慮した飲酒を心がけることが大切です。無料のWEBツールになっているので一度お試ししてみるのはいかがでしょうか?

◾️ アルコールウォッチ

引用:厚生労働省「純アルコール量とアルコール分解時間を把握するツール「アルコールウォッチ」をリリース」

7.寝たら抜けるは本当?その他よくある質問

◾️ 「寝ればアルコールは完全に抜ける」説の誤解について

「寝ればアルコールは完全に抜ける」という考えは、誤解です。確かに睡眠中に体はアルコールを代謝しますが、その速度は一定であり、睡眠時間が長ければ必ずしもアルコールが完全に抜けるわけではありません。

体内でのアルコール分解速度は個人差があり、飲酒量や体質によっても異なります。睡眠は体を休めるために重要ですが、アルコールが抜ける時間を短縮するための手段としては過信しないようにしましょう。正確な知識を持つことで、安全な行動を心がけることができます。

◾️ 「水を飲めばアルコールが早く抜ける」説の真相

「水を飲めばアルコールが早く抜ける」という説は広く信じられていますが、実際には水を飲むことがアルコールの代謝速度を直接早めるわけではありません。

アルコールは肝臓で分解されますが、水を飲むことで肝臓の働きが活性化されるわけではないのです。

ただし、水を飲むことで脱水症状を防ぎ、二日酔いの症状を和らげることは可能です。

適度な水分補給は健康を維持するために重要ですが、アルコールの抜ける時間を短縮するわけではないことを理解しておきましょう。

◾️ できるだけ早くアルコールが抜けるようにするには?

アルコールが体内から抜ける時間は、個人差が大きく、様々な要因によって変動しますが、アルコールの代謝を促進して早く抜けるようにするための具体的なポイントを紹介します!

【飲酒前にできるアルコール代謝を促進する方法】

-

★ビタミンB群や亜鉛を多く含む食事を摂ろう!

飲酒前にアルコール代謝を促進するためには、まず肝臓の働きを助けることが重要です。ビタミンB群や亜鉛を多く含む食事を摂ることが推奨されます。 -

★水分補給も大切!

また、適度な水分補給も大切です。体内の水分量を適切に保つことで、アルコールの代謝を助けることができます。 -

★軽い運動が代謝を活性化させることにつながる!

飲酒の前に軽い運動を行うことで代謝を活性化され、間接的にアルコール処理を助ける可能性があります。

【飲酒中・飲酒後に実践したい工夫と習慣】

-

★ゆっくり飲む/アルコール度数が低い飲み物を選ぶ

飲酒中には、アルコールの摂取量をコントロールすることが大切です。ゆっくりと時間をかけて飲むことで、肝臓がアルコールを分解する時間を確保できます。また、アルコール度数の低い飲み物を選ぶことも一つの工夫です。これにより、体内に入るアルコールの量を減らし、酔いを軽減できます。 -

★飲酒中・飲酒後の水分補給もやはり大切

飲酒後には、水をたくさん飲むことが効果的です。水分補給はアルコールの代謝そのものを加速するわけではありませんが、脱水や代謝副産物の排出を助けます。 -

★ビタミンCもアルコール分解を間接的にサポート!

ビタミンCは肝臓の抗酸化ストレスを軽減する可能性があり、間接的なサポートが期待されます。

これらの習慣を身につけることで、アルコールが体内から早く抜ける手助けとなるでしょう。

8.まとめ

本コラムでは、お酒を飲んだときに寄ってしまうメカニズムやお酒が抜けるまでの時間などを解説しました。

お酒を飲むと酔ってしまう仕組みやお酒が抜ける仕組み、お酒が抜けるまでの時間等をしっかりと把握して、次の日に業務で運転をしなければならない場合や通勤で車を運転しなければならない場合などは、次の日までお酒が残ってしまわないようにしっかりと計画的にお酒を飲みましょう。

また、お酒を飲んだ後に「仮眠を取れば大丈夫」という考えは飲酒運転事故を引き起こす原因にも繋がるので絶対にやめましょう。

本コラムが飲酒に関しての理解を深めるきっかけとなると嬉しいです。

また、2019年に起きた飲酒運転のトラックによる八街市での悲惨な交通事故をきっかけとして、緑ナンバー事業者だけでなく、白ナンバー事業者のアルコールチェックも義務化されており、安全運転管理者の方はもし社員が飲酒事故を起こしてしまった場合にも多大な責任を負うことになります。

そうならないためにも、【コラム:安全運転管理者に必要な手続きや講習・見落としがちな罰則とは】をしっかりと理解して飲酒運転防止に努めましょう。

弊社では白ナンバー事業者の方がアルコールチェックの手間を少しでも減らすことができるようにアルコールチェック管理サービス『スリーゼロ』をご提供しております。

アルコール検知器の種類や機種が異なっていてもアルコールチェックの実施管理ができるサービスで、運転の利用頻度が少ない方向けのプランも用意しておりますのでご検討ください。

飲酒運転撲滅に貢献できればと願っております。

関連コラム

- 【アルコール検知器の使用義務化の延期が決定!】 安全運転管理者の皆さん、飲酒運転撲滅に向けて継続して取り組むことが責務です。「秋の全国交通安全運動」をキッカケに社内での再徹底を!

- 【アルコールチェック 義務化】記録が必要な項目やおススメの管理方法をご紹介

担当K.Y.

監修者 宇徳 浩二(うとく こうじ)

2002年シャープ入社。携帯電話のソフトウエア開発部門にて、スマートフォンのシステム開発等従事。

その後、AIソリューションの開発責任者として、シャープのAIoT(AI+IoT)のAI開発をけん引。

2022年AIoTクラウドにてプロダクトマネージャーに就任し、アルコールチェック管理サービス『スリーゼロ』、設備点検DX『WIZIoT(ウィジオ)』などのSaaSサービスのプロダクトを創出。

AI、IoTを活用したソリューションやサービスに携わる者として、社内外の講演、セミナーに登壇をするなどAI、IoT、SaaSビジネスに関して発信している。