マイナンバーカードと運転免許証の一体化や新基準原付に向けた検討など、2025年の道路交通法改正はドライバーにとって大きな変化をもたらすため、注目されています。本記事では、2025年の改正に関する情報をご紹介します。

2025/03/13 公開

目次

2025年の交通法改正の概要

2025年の道路交通法改正は、ドライバーにとって大きな変化をもたらします。

企業の総務担当者・安全運転管理者にとって、道交法改正を把握することはもちろん、内容を理解し、適切な対応や社内の安全教育に反映させることが求められます。2025年の改正に向けて、今から準備を進めておくことが賢明です。

本記事では、そんな総務担当者・安全運転管理者に向けて、道交法改正や改正に向けて検討されていることの内容をご紹介します。その背景から道交法改正によって及ぼされる影響、注意点まで簡単に抑えておきましょう。

▼今回ご紹介する、トピックはこちら▼

- マイナンバーカードと運転免許証の一体化(2025年3月24日開始)

- 「新基準原付」制度について(2025年11月開始予定)

- ETCの深夜割引見直し(2025年7月開始予定)

マイナンバーカードと運転免許証の一体化について

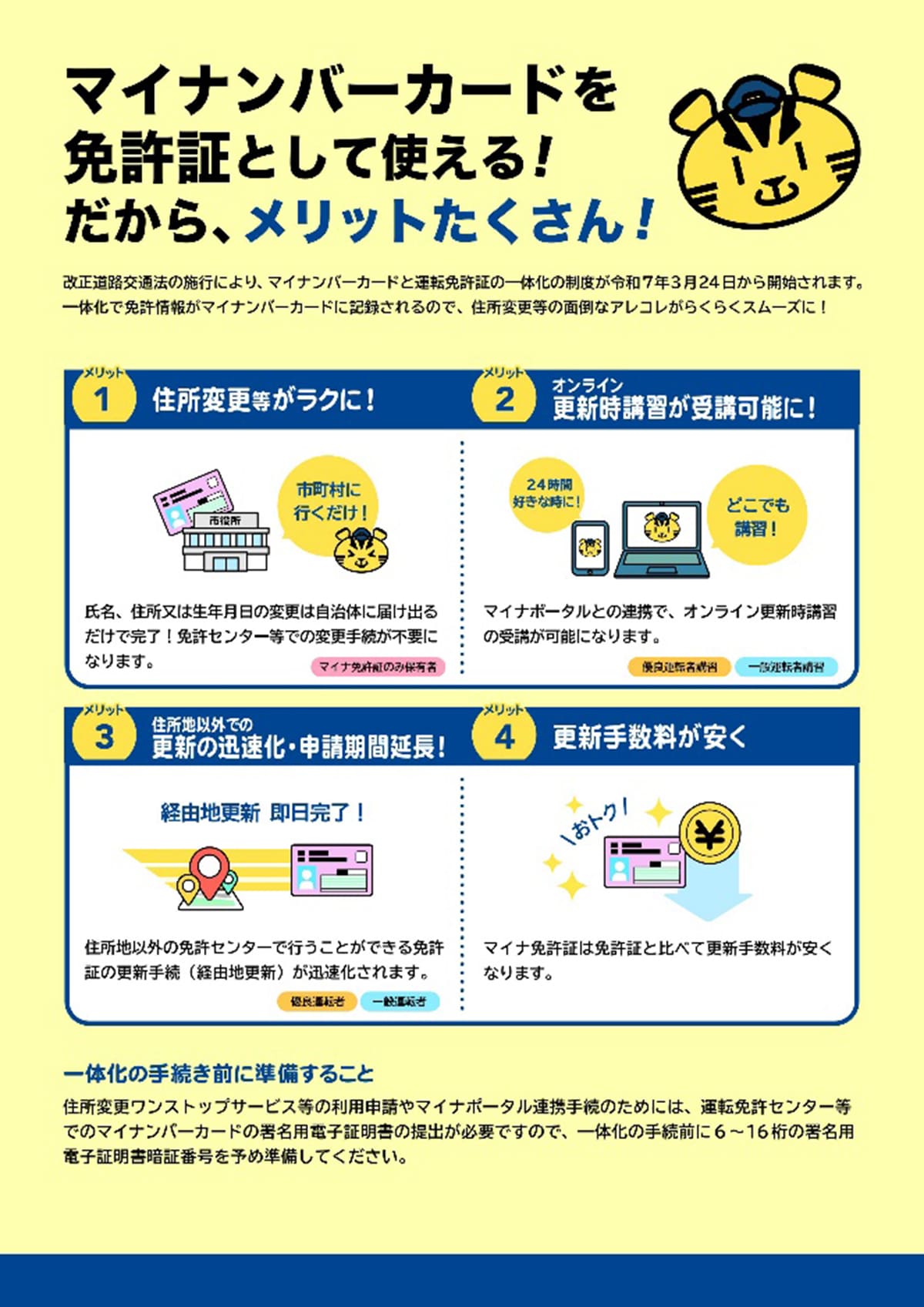

運転免許証とマイナンバーカードが一体化した「マイナ免許証」を利用できるようになります。(令和7年3月24日から「マイナ免許証」の申請受付開始。)

つまり、免許情報が記録されたマイナンバーカード「マイナ免許証」を発行することで、マイナンバーカードを運転免許証として、利用できるようになります。

「令和4年改正道路交通法(マイナンバーカードと運転免許証の一体化)|警視庁」

マイナンバーカードと免許証を一体化することで、得られるメリットはさまざまです。

- 住所変更がラクにできる。免許センターでの変更手続きが不要になり、自治体に届け出るだけ。

- 優良運転者講習・一般運転者講習は、オンラインで、免許更新時講習が受講できる

- 住所地以外での免許証更新手続き(経由地更新)が即日完了できる

- 更新手数料が免許証と比べて安くできる。

これにより、行政手続きの効率化が期待されています。

「マイナンバーカードと運転免許証の一体化について|警視庁」

◾️ 新基準原付について

次にご紹介するトピックは、「原付免許で125ccまでのバイクが運転可能になる計画がされていること」です。こちらも注目されているトピックです。

◾️ 新基準原付とは?

「新基準原付」とは、総排気量が51cc以上、125cc以下に引き上げられ、最高出力が4kw以下に制限されたバイクのことです。現在、原付バイクの総排気量は50ccまでで設計されています。

国土交通省と警察庁は、現在の原付の基準を「新基準原付」に変更し、原付免許で「新基準原付」が運転できるように計画を進めています。

◾️ 原付がなくなる!?新基準原付制度がスタートする理由

原付免許で「新基準原付」が運転できるように計画されているのはなぜでしょうか。

それは、「排ガス規制」が関係しています。

排ガス規制とは:

自動車のエンジンから排出される有害物質の量を制限するための規制です。

日本の法律では、「自動車Nox・PM法」が定められています。

(用語解説―自動車Nox・PM法)

環境保護や人々の健康のために、排ガス規制あり、自動車メーカーをはじめとする企業はその法規制を守って自動車開発・販売をしなければなりません。

時代や環境変化に合わせて厳しくなる規制ですが、従来の総排気量50ccの原付では、排ガス規制に対応することが難しくなりました。

2025年11月からは、排ガス規制を満たすために、総排気量50cc原付の生産を廃止し、総排気量125cc以下のバイクの最高出力を制限することで「新基準原付」としようとしています。

これらの改正は、環境負荷の軽減を目指したものであり、交通ルールの変化のみならず、自動車メーカーのプロダクト開発の方針にも大きな影響を与えております。人々の環境意識や企業の持続可能な産業活動への意識を変える、社会全体でも大きな出来事だと言えるでしょう。

ETCの深夜割引見直し(2025年7月開始予定)

ドライバーや、運送業界の方にとって「ETC 深夜割引見直し」のトピックも大きな関心ごとではないでしょうか。

◾️ ETCの深夜割引見直しとは

高速道路では、交通量の分散や渋滞緩和による安全性の向上のために、現在も深夜割引があります。

その深夜割引の内容が見直され、2025年7月(令和7年7月)に開始が予定されています。

(高速道路の深夜割引の見直しについて | NEXCO 中日本)

ETCの深夜割引見直しでの変更点をグラフにいたしました。

◾️ ETCの深夜割引見直しの変更点

| 現在の深夜割引 | 変更後の深夜割引 | |

|---|---|---|

| 割引適用時間 | 0時~翌4時 | 22時~翌5時 |

| 割引範囲 | 割引適用時間帯に走行していれば、全走行分が割引適用 | 割引適用時間帯に走行していた走行分のみ割引適用 |

| 支払方法 | 料金所通過時に支払 | ETCカード、ETCコーポレートカードを使用すると、後日割引料金との差額が還元される |

| その他 | 割引適用時間帯の走行距離に上限が設けられる |

以上の見直しから、今まで以上に高速道路・有料道路走行時の交通安全向上が期待されます。

従来の深夜割引と比べて、広い時間帯で深夜割引を適用させることで交通量分散と渋滞緩和がより期待できます。また、割引範囲の上限を設けることで、無謀な長距離運転や速度超過を防ぐことができます。

(関連用語)

※ETCとは:高速道路や有料道路の料金所での停車による渋滞を防ぎ、スムーズな通行を促すためにできた通行料金支払いのシステムです。

※ETC2.0とは:従来のETCに加えた次世代型システムです。詳しくはこちら(用語解説―ETC2.0とは)

新しい運転習慣の必要性と交通社会のあり方

2025年の道路交通法改正により、私たちの運転習慣にも変化や影響があることが分かりました。

しかし、これらの道路交通法改正は、より安全で環境を配慮した交通社会の実現のためにあります。

企業の安全運転管理者やドライバーは、これからの交通社会のあるべき姿に向かって、新しい運転習慣を身につけることが必要不可欠です。

◾️ 安全運転教育の重要性と啓発活動

安全運転教育は、ドライバーの意識を高めるための重要な要素です。法改正に伴い、企業や教育機関は新たな規制に基づいた教育プログラムを導入する必要があります。特に、若年層や新規免許取得者に対する啓発活動が求められています。これにより、交通ルールの理解が深まり、事故の未然防止につながります。

▼お役立ち資料:

いま従業員が把握すべき「安全運転」のしおり▼

◾️ テクノロジーの活用による運転支援

テクノロジーの進化により、運転支援システムがますます充実しています。例えば、車両に搭載された先進運転支援システム(ADAS)は、ドライバーの安全運転をサポートします。これにより、車間距離の維持や車線逸脱の防止が自動化され、運転者の負担が軽減されます。また、スマートフォンアプリを活用した運転記録の管理や、リアルタイムでの交通情報の取得も可能です。これらのテクノロジーを活用することで、より安全で効率的な運転が実現します。

また、今後は飲酒運転への対応の強化の動きも予想されています。

◾️ 飲酒運転への対応策

飲酒運転は重大な交通事故の原因となるため、飲酒運転の罰則強化や飲酒運転の抑止力強化のための取り組みが見られます。

企業では、アルコールチェックの義務化により運用・管理の徹底が求められ、“アルコールを検知するとエンジンがかからない仕組み”の「アルコールインターロック」が搭載された車両を導入する企業も増えています。企業の安全運転管理者は、安全運転への対策を社内教育に取り入れたり、交通社会に対する社会の動きに注目し、従業員の意識向上や変革を図ることが求められます。

▼ホワイトペーパー:

飲酒事故増加の今、企業が知っておくべきこと▼

道交法改正に向けた準備も、安全運転管理者の努め。

2025年の道路交通法改正により、私たちの日常生活にも大きな影響を与えることが予想されます。 しかし、それは2024年11月1日に改正された「ながら運転、酒気帯び運転の罰則の変更」や、2023年12月1日に施行された「白ナンバー事業者のアルコールチェック義務化」も同じく、私たちの日常生活や安全運転管理者の業務内容を大きく変えました。

弊社AIoTクラウドでは、白ナンバー事業者のアルコールチェック運用・管理の業務負担を軽減するために、アルコールチェックのクラウド管理サービス『スリーゼロ』を提供しています。 法対応のためとはいえ、安全運転管理者が感じるアルコールチェックの業務の負担は深刻です。 (「安全運転管理者向けアンケート調査~アルコールチェック義務化1年後の実態~」より)

『スリーゼロ』では、130機種以上のアルコール検知器に対応しているため、今使用中の市販のアルコール検知器をそのまま使ってクラウド管理を始めるお客様が多くいらっしゃいます。 アルコールチェックの結果をクラウド上で一元管理できるうえ、直行直帰の際のアルコールチェックも対応出来る等、アルコールチェックの業務負担を軽減します。興味をお持ちの事業所の方は、ぜひお気軽にお問合せくださいませ。

アルコールチェック管理サービス

『スリーゼロ』のお問い合わせはこちら

1分で簡単ダウンロード(無料)

『スリーゼロ』

紹介資料ダウンロード