ながら運転をついついやってしまったことはありませんか?ながら運転の危険性は非常に高く、法律で厳しく取り締まられており、取り締まりや罰則内容も強化されています。

この記事では、ながら運転の違反金や取り締まり強化の背景、そして具体的な違反ポイントについて詳しく解説します。

また、ながら運転の中でも特に問題視されている「ながらスマホ」や「イヤホンをしながらの自転車運転」についても触れ、具体的な罰則や違反点数についても整理します。

2025/04/17 公開

目次

「ながら運転」による交通事故が課題

◾️ ながら運転とは

ながら運転とは、車や自転車の運転中にスマートフォンや携帯電話を使用する行為を指し、多くの国で法律により禁止されています。

特に日本では、ながら運転による事故が増加しており、(「スマホ操作のながら運転による事故増加」のトピックへ移動)罰則が強化されています。

ほかにも、イヤホンを使用しながら自転車を運転する行為もながら運転に含まれます。ながら運転は、運転者の注意力を散漫にし、事故のリスクを高めるため、法律で禁止されています。

スマートフォン・携帯電話の操作や通話のほかに、カーナビゲーションシステムの注視・操作も、ながら運転に含まれます。

◆イヤホンしながらの運転も「ながら運転」

周囲の音が聞こえにくくなり、交通状況の把握が困難になるため、イヤホンを使用しながらの運転は危険です。 法律では、運転中にイヤホンを使用したり音楽を聴いたりすること自体は、違反ではありませんが、音量が大きすぎて周囲の音が聞こえず事故を起こした場合は「安全運転義務違反」となる可能性があります。

◆食べ物・飲み物を摂りながらの「ながら運転」とは

運転中に食べ物や飲み物を摂取することも、運転中のイヤホン使用と同じく直接的に禁止されてはいませんが、片手でハンドルを操作しながら食べ物を口に運ぶ行為は、運転操作が不安定になるため大変危険です。こちらも安全運転義務違反になり得ます。

注意散漫な状態になる「ながら運転」は大変危険です。 事故を引き起こし、人を負傷させたり死亡させてしまったりした場合は、過失運転致死傷罪が適用される可能性があります。

「ながら運転」罰則強化の背景とは?取り締まりが厳しくなった理由を徹底解説

日本では、2004年に道路交通法が改正され、運転中の携帯電話使用が禁止されました。その後、2019年には罰則がさらに強化され、違反者にはより厳しい罰金が科されるようになりました。

◾️ 【ながらスマホ運転の罰則・違反点数・反則金一覧】~ながら運転の罰則強化:改正前後の比較~

| 違反内容 | 項目 | 改正前 | 改正後 (2019年~現在) |

|---|---|---|---|

|

携帯電話使用等(保持) 運転中に携帯電話やスマートフォンを手に持って通話したり、画面を注視した場合 |

罰則 | 5万円以下の罰金 | 6ヶ月以下の懲役または10万円以下の罰金 |

| 違反点数 | 1点 | 3点 | |

| 反則金(普通車の場合) | 6,000円 | 18,000円 | |

|

携帯電話使用等(交通の危険) 携帯電話やスマートフォンの使用が原因で交通の危険を生じさせた場合 |

罰則 | 3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金 | 1年以下の懲役または30万円以下の罰金 |

| 違反点数 | 2点 | 6点(免許停止) | |

| 反則金(普通車の場合) | 9,000円 | 反則金の適用なし(すべて罰則適用) |

この改正により、運転中の携帯電話等の使用に対する罰則が強化され、特に「交通の危険」を生じさせた場合は、反則金制度の対象外となり、直ちに刑事罰の対象となりました。一発で免許停止になります。

最新の法改正では、ながら運転による事故の抑制を目的に、取り締まりが一層厳しくなっています。

このような法改正の背景には、ながら運転が原因で発生する重大事故の増加があります。特に、スマートフォンの普及に伴い、ながらスマホによる事故が社会問題化しています。これに対処するため、警察は取り締まりを強化し、違反者には厳しい罰則を科すことで、事故の抑止を図っています。

◾️ ながらスマホ/携帯電話による交通事故が増加している

参考:(「令和6年における交通事故の発生状況について」|警察庁交通局)

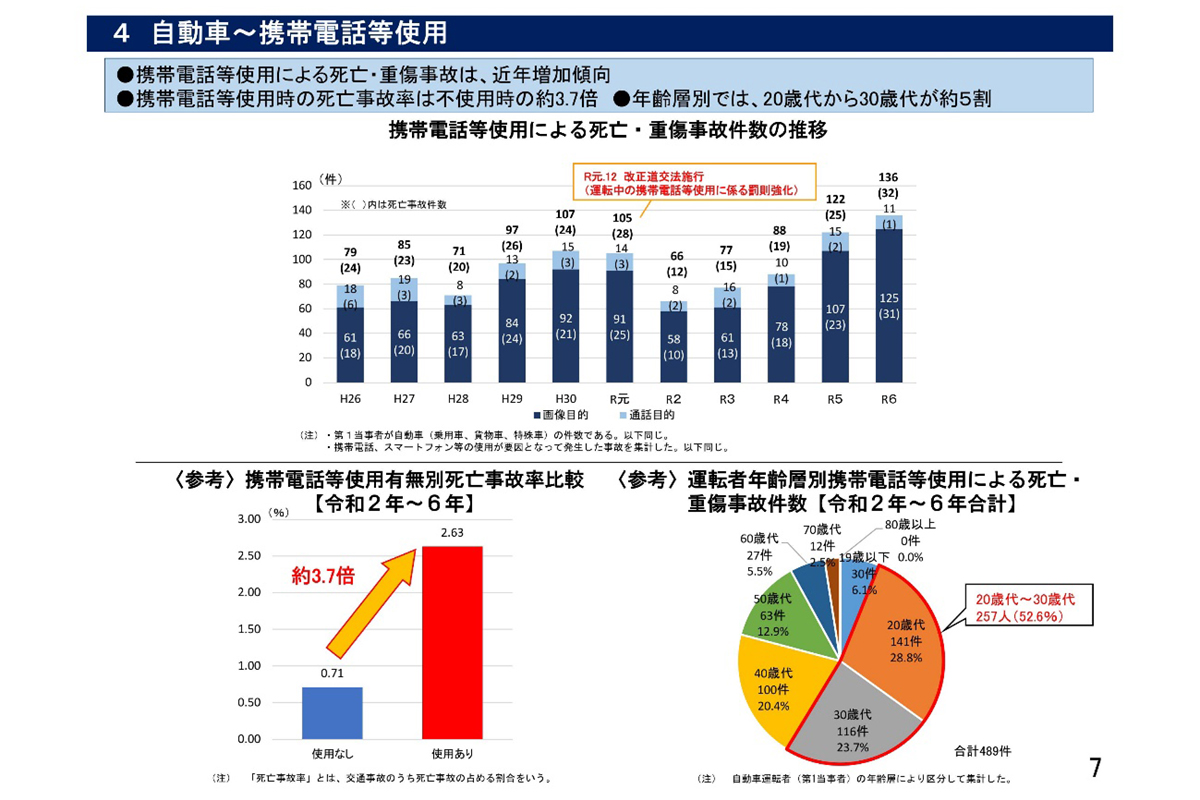

上記画像の棒グラフ(上部)をご覧ください。

「携帯電話等使用による死亡・重傷事故件数の推移」からも、スマホ・携帯で画面操作しながら・通話しながらのながら運転による事故件数が増えていることが分かります。

ながら運転での死亡事故数は非常に多く、端末を使用しながらの運転は不使用時の3.7倍死亡事故率が高いです。ながら運転の危険性は明らかです。

また、下部右円グラフの「運転者年齢層別携帯電話等使用による死亡・ 重傷事故件数」を見ると、20歳代~30歳代の若年層の割合が多くを占めることが分かります。

スマートフォンの普及に伴い、ながらスマホによる事故が増加しています。運転中に携帯電話を操作することは、視覚、聴覚、注意力を奪い、事故のリスクを高めます。特に、若年層においては、スマホ依存が深刻化しており、運転中のスマホ操作が常態化しているケースも少なくありません。

これにより、交通事故の原因として携帯電話の使用が大きな問題となっています。

運転中の携帯電話使用に関する具体的な罰則・違反点数まとめ

◾️ 「ながらスマホ」の罰則|運転中の携帯電話罰金はいくら?違反点数は?

運転中にスマートフォンを使用する、いわゆる「ながらスマホ」の罰金は、通常、1万円から3万円程度で、違反の度合いや地域によって異なることがあります。ながら運転で捕まった場合、違反点数が加算されます。通常、携帯電話使用による違反は1点から3点が加算され、累積点数が一定以上になると免許停止や取り消しの対象となります。

内容は事故の有無によって大きく異なります。人を負傷させた場合には一発で免停、刑事罰として罰されます。

ながらスマホは危険ですから、絶対にやめましょう。

自転車に乗るなら要確認!自転車ながら運転の規制と注意点

自転車に乗る際、ながら運転は見過ごされがちですが、実は重大なリスクを伴います。特にイヤホンをしながらの運転や、スマホを操作しながらの運転は、事故の原因となることが多いです。この見出しでは、自転車ながら運転の規制と注意点について詳しく解説します。

◾️ イヤホンをしながら自転車を走らせると違反になるのか?

イヤホンをしながら自転車を運転することは、法律上明確に禁止されているわけではありませんが、違反となる場合があります。

特に、両耳を塞ぐ形で音楽を聴くことは、周囲の音を遮断し、交通状況の把握を困難にするため、歩行者や他の車両との衝突リスクが高まります。

東京都や大阪府等、各自治体によっては、イヤホンを使用しながらの運転を禁止する条例が制定されていることもありますので、事前に確認が必要です。

安全運転を心がけるためには、周囲の音をしっかりと聞き取れる状態を保つことが重要です。違反した場合には、罰金や警告が科されることもあるため、注意が必要です。

イヤホン又はヘッドホンを使用した自転車利用者に対する交通指導取締り上の 留意事項等について

(警察庁丁交指発第86号 、丁交企発第18号)

◾️ ながら運転(自転車)の事故実態と危険性を把握する

自転車のながら運転による事故は、年々増加傾向にあります。特に、スマホを操作しながらの運転は、視線が画面に集中するため、前方不注意による事故が多発しています。実際に、ながら運転が原因で重大な事故に発展したケースも報告されています。

例えば、スマホを見ながら運転していた自転車が、交差点で信号を無視し、歩行者と衝突した事例があります。このような事故は、運転者だけでなく、周囲の人々にも大きな危険を及ぼします。ながら運転を防ぐためには、運転中はスマホをバッグにしまうなど、意識的な対策が求められます。

ながら運転で事故を起こした場合の責任とリスクを知る

◾️ 罰則や点数だけでは済まない、重大事故時の刑事・民事上の責任

ながら運転による重大事故では、運転者は刑事責任を問われる可能性があります。人を負傷・死亡させれば、過失運転致死傷罪に問われることがあり、罰金や懲役刑が科されることもあります。

また、民事上の責任として、被害者への損害賠償が求められることもあります。

被害者の治療費や慰謝料、逸失利益などが含まれ、運転者の経済的負担は非常に大きくなります。

さらに、企業の総務担当者や安全運転管理者にとっても、従業員が業務中に事故を起こした場合、企業自体が責任を問われることがあります。企業は従業員の安全運転を管理する義務があり、適切な教育や指導を怠った場合、使用者責任が問われることがあります。これにより、企業の信用が損なわれるリスクもあります。

◾️ 自転車の「ながら運転事故」のケースと賠償責任

自転車におけるながら運転も、重大な事故を引き起こす可能性があります。例えば、イヤホンをしながら自転車を運転していたために、歩行者と衝突し、重傷を負わせたケースがあります。このような場合、自転車の運転者は過失が認められ、刑事責任や民事責任を負うことになります。

特に、賠償責任については、被害者への治療費や慰謝料の支払いが求められます。

自転車事故でも、被害者が重傷を負った場合、賠償額は高額になることがあります。自転車保険に加入していない場合、運転者自身が全額を負担することになり、経済的な負担が大きくなります。

企業の総務担当者は、従業員に対して自転車保険の加入を促すなど、リスク管理を徹底することが重要です。

ながら運転を防ぐための効果的な対策と日常での予防策

今日から出来る対策をいくつかご紹介いたします。

- 運転中は携帯電話をバッグにしまう

携帯電話が手元にあるとつい触ってしまうため、運転中はバッグにしまい、目に入らないようにする。 - スマホの「運転モード」を活用する

スマホには「運転モード」や「Do Not Disturb」機能があるので、運転中は通知をオフにする。 - 音楽や動画の再生を停止する

運転中に音楽や動画を流さないようにすることで、集中力を保つ。 - 重要な電話やメッセージの確認は停車してから行う

緊急の連絡があった場合、運転を中断し、安全な場所に停車してから確認する。 - 自転車や歩行者の使用時も注意を払う

自転車や歩行中でもスマホを操作しないよう心がけ、イヤホンの使用も控える。 - 車内に乗る前に必要なものを整える

車内で物を探したり、荷物を整理したりすることを避けるため、運転を始める前に全て整えておく。 - 定期的に運転前に「集中チェック」を行う

運転前に集中力を高めるため、スマホやその他の誘惑を全て排除する。

安全運転は全ての人々の命を守るための第一歩です。日常から意識して、運転中の集中力を高めることを心がけましょう。

まとめ

ながら運転は、重大な事故を引き起こすリスクがあり、特に「ながらスマホ」や「イヤホンを使用しながらの自転車運転」は、法律で厳しく取り締まられ、罰則が強化されています。さらに、ながら運転による事故が発生した場合、運転者は刑事・民事責任を負う可能性があり、重大な事故を引き起こすと過失運転致死傷罪が適用されることがあります。

企業の従業員が業務中に事故を起こす場合も企業自体が責任を問われることがあり、リスク管理が重要です。

「ながら運転」に関する注意喚起が進む中、企業の担当者が従業員の運転中の安全を守るためには、さらにもう一つ重要な要素があります。それがアルコールチェックです。

◾️ 『スリーゼロ』は、白ナンバー事業者向けのアルコールチェック管理サービスです。

『スリーゼロ』は2023年12月の道路交通法による「白ナンバー事業者に向けた、アルコール検知器を用いたアルコールチェック義務化」に対応するサービスですが、社用車運転前後に発生するアルコールチェックを確実に行うことは、コンプライアンス遵守のほか、事故を防ぐため、ガバナンス向上のためにも非常に重要です。クラウドベースでのアルコールチェック管理サービスは、各運転者のチェック結果をリアルタイムでデータとして記録し、どこからでも確認できるため、管理が効率化され、コンプライアンス意識の強化にもつながります。

◾️ 導入のしやすさで選ぶなら『スリーゼロ』!

『スリーゼロ』は130種類以上の検知器に対応しており、市販のアルコール検知器を使ってアルコールチェックを行えます。

事業所ごとで管理したり、運転頻度によってアルコール検知器の使用期限が違っていたり……と、部署間、事業所間でバラバラのアルコール検知器を使っている企業様は多いのではないでしょうか?

『スリーゼロ』はお手持ちのアルコール検知器のクラウド管理ができるため、導入のハードルが低く、運用しやすいのが特長です!

興味をお持ちの事業所の方は、ぜひお気軽にお問合せくださいませ。

デモ体験・お問合せはこちら

対応するアルコール検知器一覧はこちら(PDF)