深刻な人手不足が特に顕著な建設業界。今回は、建設業界にスポットライトを当て、建設業界の長期的な経営と持続可能な成長のためには何が必要なのか、「付加価値労働生産性」をキーワードに論じたいと思います。

2025/03/27 公開

目次

建設業における人手不足の現状とその影響

建設業界は、近年深刻な人手不足に直面しています。

日本全体で高齢化が進み、少子化の影響で若年層の労働力が減少する中で、特に建設業界は他業界と比べても生産性が低いままであることを指摘されています。

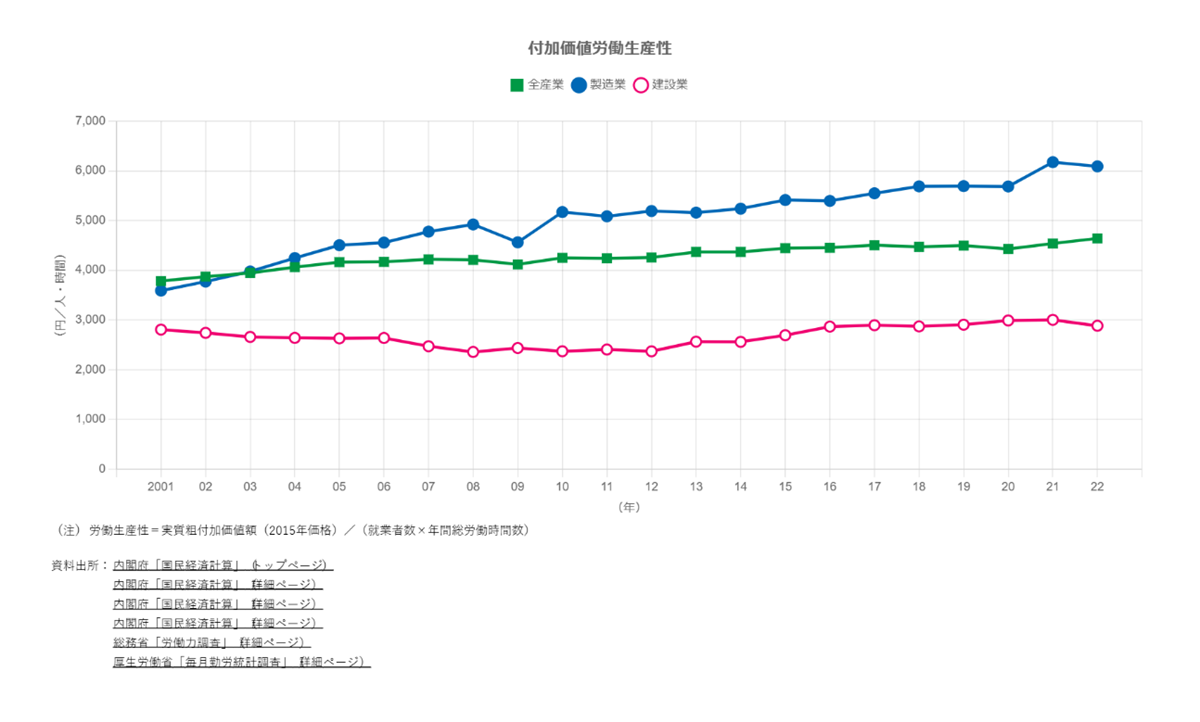

以下が、日本建設業連合会が推移を示した「付加価値労働生産性の推移」です。

(引用:5. 生産性と技術開発 | 建設業の現状 | 日本建設業連合会)

製造業や全産業の「付加価値労働生産性」の成長に比べて、建設業界では生産性は2003年から横ばいのままです。

この建設業界の付加価値労働生産性(労働者がどれだけ効率的に利益や売上等の価値を生み出しているか)がなかなか向上しないのには、建設業界の性質・体制によるものだと言われています。

特に建設業界の人材育成や労働時間に対する時間感覚は、他業界と比べても独特だと言われています。

◾️ 建設業界特有の人材育成

現場での実践を経ながら専門技術を磨いていく、現場主義的な側面があります。

熟練の職人達が支える建設現場ですが、「背中を見て学べ」を美徳とする風潮が根強くあります。熟練工の技術は、個人の経験に基づく様々な感覚からその時々に合わせて技術のアプローチが異なるため、業務の手順を標準化することは他の業務に比べると難しいのかもしれません。

体系的な教育・研修が必要であると認識はされつつも、現状の人手不足から技能士が現役で働き続ける環境にあるため、人材育成に難航する企業も多いと言われています。また、技術の継承が難しくなり、熟練工が不足すれば、品質の低下を招く恐れもあります。

◾️ 建設業界の業務の特性

建設業界の業務の特性として挙げられるのが、書類でのやり取りの多さ・事務作業の多さです。それには以下の理由があります。

-

プロジェクト管理が複雑である

建設業界のプロジェクトは、規模が大きく、多くのステークホルダを巻き込みながら推進するものです。各工程でも様々な企業が関わり合う性質上、契約も多く、紙の書類やドキュメントでのやり取りが多く発生すると言われています。 -

法的規制が厳しい

建設業界のプロジェクトは、規模が大きく、多くのステークホルダを巻き込みながら推進するものです。各工程でも様々な企業が関わり合う性質上、契約も多く、紙の書類やドキュメントでのやり取りが多く発生すると言われています。 -

DXが進まない建設業界

DXを進めるための時間や人のリソースが足りないことがまず大きな要因です。建設業界はプロジェクトや設備の規模が大きいことからコストが高く、それに伴って導入のハードルも高いと言われています。 また、現場主義的な性質から本社やDX推進の部署と現場の溝ができやすく、新しいツールや考え方が現場レベルで浸透しづらいことも理由として挙げられます。

以上のことから、建設業界は紙による事務作業やアナログな作業がまだまだ多く、事務作業の機会が多く煩雑です。

◾️ 建設業界特有の時間感覚

-

直行直帰が多い (用語解説‐直行直帰とは)

建設業界の現場業務に従事する人たちは、直接建設現場に向かい出勤とし、業務が終了すれば直接帰宅することが多いです。

事業所に出社せずとも現場に直行直帰できるのは、現場までの移動時間を短縮できる分、長時間労働を助長することがあります。 -

建設業界は、生産リードタイムが長い

建設プロジェクトは、工程が多く、プロジェクトの完成までに多くの関係者が関わります。

そのため、各工程が遅延すれば大きなしわ寄せとなって、現場をひっ迫します。

また、生産リードタイムが長いということは、機材・資材調達や物流の影響も受けやすいです。このように、コントロールできない外部要因の遅延が起きやすいのが、建設業界の特長です。 -

建設業界は、予期せぬトラブルや遅延がつきもの

上記の資材調達や物流の遅延の影響を受けやすいことのほかに、天候や災害により進捗が左右されやすいです。進捗状況により、柔軟に対応する必要があるため、現場の長時間労働で解決しようとする体質があります。

以上のことから、現場単位での管理体制や直行直帰により、従業員は現場の状況に即応できる一方で、予期せぬトラブルや遅延が発生した場合、残業が増えることがあります。 また、現場ごとに異なる作業内容や進捗状況を管理するのが難しいため、労働時間の管理が難しいです。その一方で現場での労働時間の感覚は薄れやすいため、管理の目が届かないなか、現場の長時間労働は常態化しやすいと言われています。

これらの、「人材育成の難しさ」「労働環境の厳しさ」が建設業界の離職率や若者の志願者現象に伴う労働力の高齢化を引き起こし、深刻な人手不足の原因となるのです。 建設業界の人手不足の問題は、業界全体の持続可能性に影響を及ぼし、早急な対策が求められています。◾️ 超高齢社会到来。建設業の2025年問題とは

2025年問題とは、日本が超高齢社会に突入することで、労働力人口が急激に減少することを指します。

第一次ベビーブーム世代(団塊の世代)が75歳以上の後期高齢者となり、労働人口の減少が懸念されています。

「2025年の高齢社会像 | 厚生労働省(2006)」

特に建設業界では、現場での作業を担う若年層の減少が顕著であり、熟練工の引退が相次ぐことで、技術の継承が困難になると予測されています。この問題は、建設プロジェクトの進行に直接的な影響を与え、工期の遅延やコストの増加を招く可能性があります。

また、技術革新が進む中で、新しい技術を導入するためのIT人材の確保や若手の人材育成が追いつかず、業界全体の競争力が低下するリスクもあります。

「2025年問題」が懸念されるなか。建設業界は持続可能な発展を遂げるために、労働力の確保と技術の継承が喫緊の課題であり、戦略的な取り組みが必要とされています。

人手不足対策のための「付加価値労働生産性」向上

人手不足の影響を軽減するためには、一人ひとりの労働生産性を高めることが必要不可欠です。

ここで注目したい指標が、従業員の「付加価値労働生産性」です。

◾️ 付加価値労働生産性の算出方法

付加価値労働生産性 = 付加価値 / 労働時間

付加価値:企業が生み出す売上から中間投入(※)を差し引いた額。

労働時間:労働者が働いた総時間

※中間投入とは…企業が生産するために必要な原材料等を他の外部から投入すること。

◾️ 付加価値労働生産性とは何か なぜ重要か

付加価値とは、企業の生産活動により生まれた価値のことで、企業の売上高から原材料費や外注費等の外部購入費用を引いたもので、粗利のようなものです。企業が生み出した純粋な価値を示します。 付加価値労働生産性は、従業員一人あたりの労働力が、どれだけ効率的に企業の付加価値を生み出しているかを示すための指標です。

付加価値労働生産性は、企業や産業の競争力を高めるために重要です。 特に、労働力不足が深刻化する現代において、限られた人材を最大限に活用することが求められます。付加価値労働生産性を向上させることで、企業はより少ない労働力で高い付加価値を生み出すことができ、結果として収益性の向上や市場競争力の強化につながります。また、労働者にとっても、効率的な働き方が実現されることで、働きやすい環境が整い、モチベーションの向上にも寄与します。

◾️ 建設業における、付加価値労働生産性とは

建設業における付加価値労働生産性は、建設業の生産性向上のため、長期的な企業の成長のために特に重要な指標です。

建設業は、「労働集約型の産業」と言われ、一つの産業に多くの人の労働力が関わり、人の力や技能が無くてはならない産業です。人手が必要な産業形態であり人手不足が課題の建設業では、労働者一人あたりの生み出す付加価値の生産性向上に取り組むことが重要です。

付加価値労働生産性を向上させれば、コスト削減や業務効率化が叶うため、プロジェクトの遅延を解消し企業を成功に導き、自ずと企業の利益につながります。また、非効率的な働き方を見直し労働者負担を軽減させることで、労働環境が良くなり、働き方改革にもつながります。建設業界の人手不足の大きな原因となっている長時間労働を防ぎ、離職率の引き下げにつながります。

建設業DX・業務効率化を活用した付加価値労働生産性向上の戦略

建設業界において、技術革新は付加価値労働生産性の向上に不可欠な要素となっています。特に、デジタルトランスフォーメーション(DX)や業務効率化の取り組みは、現場の作業効率を大幅に改善し、労働力不足の解消に寄与しています。

◾️ 建設業の働き方改革による労働生産性向上の事例

建設業界では、働き方改革が進められ、労働生産性の向上が図られています。

例えば、総合建設業の『ヤマグチ株式会社では』、土木部に「IT推進課」を立ち上げICT化を推進しました。

ヤマグチ株式会社では、現場にいながら事業所で行う事務作業が出来るように(事業所への移動時間と帰社してからの作業時間削減のために)、スマホで使うビジネスチャットツールを導入しました。情報共有や熟練工によるアドバイスの連携をスマホでするようにしました。

また、クライアントからの問い合わせにもすぐに応えることができるようになり、企業成長と社員間の連携強化が実現されました。

参考:ヤマグチ株式会社 | 働き方改革特設サイト | 厚生労働省

◾️ 建設業DXによる労働生産性向上の事例

建設業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)は、労働生産性の向上に大きく貢献しています。

例えば、BIM(Building Information Modeling)の導入し施工管理を実施しました。

施工に取り掛かるまでに、設計時の不具合を事前に把握することで効率的な照査が可能になりました。

また、360度カメラを使用し、現場の定点カメラをストリートビューで撮影することで、進捗管理や安全対策の効率化につながりました。

これにより、設計変更の削減や施工計画の最適化と現場の安全管理が実現し、全体の生産性が向上しています。

参考:BIM/CIM活用工事としての取り組み(国道246号 渋谷駅周辺整備事業)│ インフラDX │ 国土交通省 関東地方整備局

◾️ 業務効率化による建設業の労働生産性向上の事例

業務効率化は、建設業の労働生産性向上において重要な役割を果たしています。

アルコールチェックのクラウド管理サービス『スリーゼロ』の導入事例では、アルコールチェックの効率化や直行直帰の実現により、業務の効率化が図られています。

北海道札幌市に本社を構え、橋の補修・補強工事などを事業として展開する「ダイチ工営株式会社」では、『スリーゼロ』の導入で工事担当が現場へ直行(直行直帰)する際のアルコールチェックの業務効率化を叶えました。これにより、従業員の負担が軽減され、より効率的な働き方が可能となっています。

建設業の人手不足解決に向けた付加価値労働生産性の取り組みまとめ

建設業界では深刻な人手不足が続いております。本記事では、その解決策として「付加価値労働生産性の向上」をキーワードに取り上げました。付加価値労働生産性を高めることで、少ない人手でも高い生産性を維持することを目的とし、技術革新や業務効率化を通じて、建設業界全体の生産性を向上させる取り組みが進められています。

◾️ 建設業DXはハードルが高い!まずは業務効率化から

昨今、建設業DXが求められていますが、大規模プロジェクトの多い建設業界ではコストが高く、現場にまでシステムを導入したりDX意識を浸透させたりするのには時間がかかります。なかなか建設業DXが進まないのが現状ではないでしょうか。

DX推進は難しくとも、日々のルーティン作業となっているプロセスの業務効率化を図ることは比較的簡単にできます。また、業務効率化は一つのプロセスの最適化を目指すので現場主体で進めることができます。まずは、事業所単位で日々の業務効率化の一歩を踏み出しませんか?

◾️ 『スリーゼロ』はアルコールチェックの業務効率化・直行直帰を実現するサービスです

株式会社AIoTクラウドで提供しております『スリーゼロ』は、白ナンバー事業者向けのクラウド型アルコールチェック管理サービスです。130種類以上のアルコール検知器に対応しているのが大きな特長です。

『スリーゼロ』は、サービス導入にあたりアルコール検知器を買い揃える必要はありません。市販のアルコール検知器や今ご使用中のアルコール検知器を使ってアルコールチェックが行えます。

『スリーゼロ』は「ビジネスチャット」や早朝深夜のアルコールチェック対応のための「点呼代行サービス」、「勤怠管理システム」等、多数の外部サービスと連携しており、貴社の既存のツールと連携してご利用いただけます。

貴社の事業形態や課題に合わせて安く・柔軟に導入・運用いただけるのが、『スリーゼロ』の魅力です。ぜひお気軽にお問合せくださいませ。

デモ体験・お問合せはこちら

1分で簡単ダウンロード(無料)

『スリーゼロ』

紹介資料ダウンロード